Thor: Per Asgard – Marvel Must Have ci propone una storia tra mito e leggenda

In un panorama editoriale dove i grandi eventi Marvel tendono sempre più a rincorrere l'effetto spettacolare, Thor: Per Asgard si distingue per un approccio opposto: intimo, tragico e profondamente umano. Ristampata nella collana Marvel Must Have, questa miniserie uscita originariamente nel 2010 sotto l’etichetta Marvel Knights rappresenta uno dei tentativi più audaci di riscrivere il mito del Dio del Tuono al di fuori della sua continuity ufficiale.

Scritta da Robert Rodi (Loki, Astonishing Thor) e illustrata da Simone Bianchi (Wolverine, Astonishing X-Men), l’opera si allontana dalle consuete battaglie epiche per raccontare la decadenza di un dio che ha perso tutto: il padre, il popolo, il controllo sul proprio potere. In un'Asgard stretta dal gelo e dal malcontento, Thor non è più il guerriero che conoscevamo, ma un sovrano esitante, schiacciato da un destino che sembra già scritto.

Thor: Per Asgard è una riflessione sul fallimento, sul peso dell’identità e sulla ciclicità del mito. Una storia in cui l’azione si piega alla contemplazione, e dove il nemico più pericoloso potrebbe non essere Loki, ma il tempo stesso.

Tra ghiaccio, ribellione e presagi: la trama di Thor: Per Asgard

Thor: Per Asgard non segue il percorso canonico dell’eroe in ascesa. Al contrario, racconta il lento disfacimento di un dio lasciato solo a reggere un trono che non riesce più a sostenere. La vicenda si apre con una battaglia contro i Giganti di Ghiaccio, nel tentativo di ristabilire l’ordine. Ma il vero conflitto è tutto interiore, e prende forma al suo ritorno ad Asgard: un regno congelato, abbandonato, senza guida.

Odino è assente, Balder è morto, Loki è scomparso. Thor siede sul trono più per obbligo che per scelta, mentre il popolo lo guarda con diffidenza. Anche Mjolnir, simbolo della sua autorità, sembra rifiutarlo. Il martello non risponde più, e con esso vacilla ogni certezza. Il Dio del Tuono si muove tra orgoglio e dubbio, smarrito tra ruoli che non sente più suoi: figlio, fratello, sovrano, guerriero.

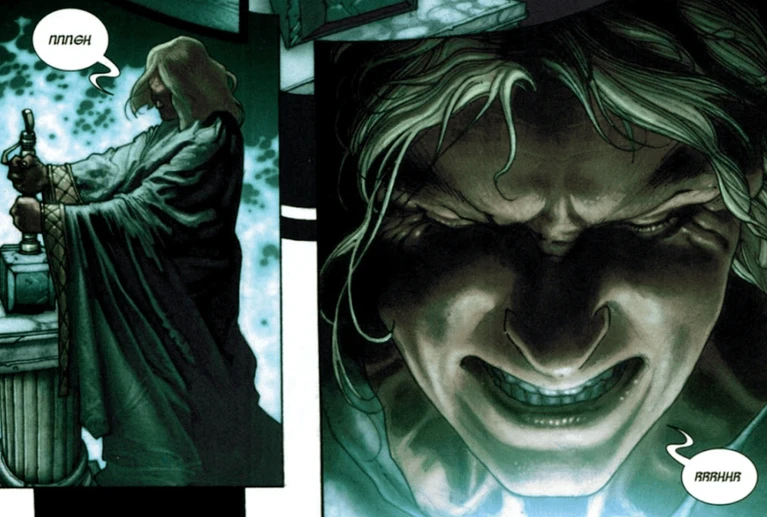

La tensione cresce in silenzio. Non c’è un nemico visibile, almeno non subito. Solo l’inverno che non finisce, la carestia, le rivolte. Hela osserva, l’ombra della morte si avvicina. Anche Yggdrasil, l’Albero della Vita, comincia a spegnersi. Quando l’eternità stessa inizia a sgretolarsi, la narrazione abbandona il mito classico e si trasforma in un racconto di identità logorate e trasformazioni inevitabili.

Thor discende a Niflheim spinto dalla disperazione, non dalla gloria. Il confronto con Balder non offre risposte, ma apre uno spiraglio: non è cercando di sostituire Odino che troverà la sua strada, ma accettando di non avere tutte le risposte. Di non poter salvare tutto. Di dover cambiare per sopravvivere.

È qui che la miniserie trova il suo senso più profondo: nella consapevolezza che ogni ciclo ha un costo, e che la rinascita non sempre coincide con la vittoria. Quando Thor decide di sacrificare la propria immortalità per scalare Yggdrasil, lo fa sapendo che il gelo continuerà, che le rivolte non si fermeranno, che la speranza – come la primavera – può tardare. Ma sceglie comunque di tornare.

Il finale non chiude. Sospende. Il nemico non ha un volto. “Non è Loki questa volta. È qualcosa di peggio.” Un’ombra senza nome, più profonda di qualsiasi inganno. Una minaccia che non si affronta con il martello, ma con ciò che resta quando tutto il resto è crollato.

Thor: Per Asgard non è una storia di trionfi. È una storia di ciò che si perde lungo la strada. E delle ferite che non guariscono mai del tutto.

Un’epica sospesa: regia visiva e linguaggio autoriale in Thor: Per Asgard

Collocare Thor: Per Asgard nel panorama Marvel non è semplice. La miniserie rifiuta qualsiasi forma codificata: non ha l’ironia delle serie classiche, né la spinta spettacolare dei cinecomic. Robert Rodi costruisce una narrazione spoglia, lenta, fatta di silenzi e attese. Niente nemici da sconfiggere, niente ritmo forsennato. Solo decadenza e ciclicità, in una Marvel che si fa mitologia e si muove secondo logiche eterne.

Il tratto di Simone Bianchi rafforza questa sensazione: il suo stile, da sempre riconoscibile e marcato, qui raggiunge livelli quasi liturgici. Le tavole sembrano visioni scolpite nella pietra, dense di simboli, pose statiche e dettagli rituali. Il dinamismo viene sacrificato in nome dell’impatto visivo: ogni scena non scorre, si impone. I personaggi non vivono nel tempo, vi galleggiano, congelati nella loro stessa leggenda.

La regia delle tavole segue un ritmo dilatato: campi larghi, transizioni lente, dialoghi che si allungano come echi. Il fumetto smette di raccontare con urgenza e si trasforma in un’esperienza contemplativa. Anche il lettore è costretto a rallentare, ad abbandonare il tempo narrativo lineare per immergersi in un flusso ciclico, quasi meditativo.

Il lavoro cromatico di Simone Peruzzi amplifica ulteriormente questo effetto. Asgard è fredda, silenziosa, immersa in tonalità grigie e livide. Le carnagioni sono pallide, i cieli plumbei, le architetture annerite. Solo nel Valhalla — e nei momenti con Balder — compare una luce irreale, abbagliante, che interrompe per un istante la discesa nel gelo. Non è calore, ma memoria. Non è salvezza, ma distanza.

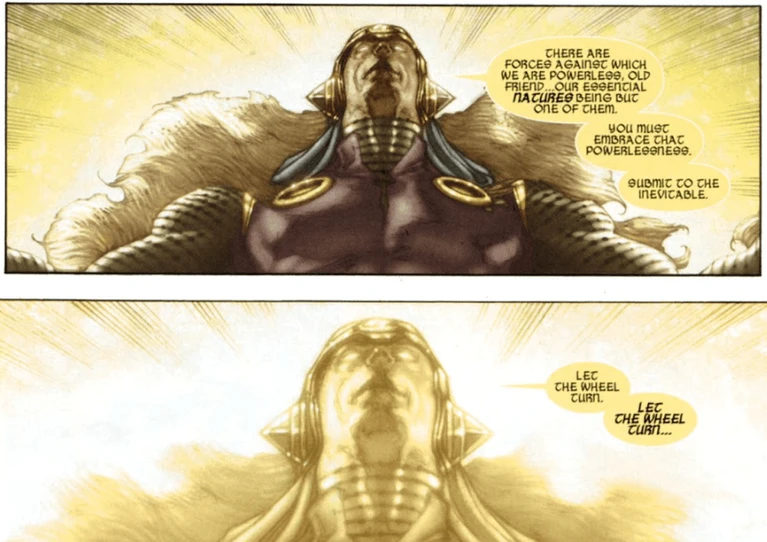

In questo contesto, anche il dialogo finale con Balder assume una funzione estetica prima ancora che narrativa. Le sue parole non anticipano eventi, non rivelano verità. Servono a connettere il mito nordico a un tema universale: l’equilibrio tra fine e rinascita. Il mondo non si salva con la forza, ma accettando la logica naturale del ciclo. La ruota gira, e questo basta. Thor: Per Asgard richiama così antiche narrazioni: dal samsara induista alla discesa agli inferi di Demetra, fino alla morte e rinascita di Osiride. Ma qui, la mitologia nordica viene riletta attraverso un filtro moderno, malinconico, che riflette sulla fragilità dell’identità più che sulla grandezza dell’eroe.

Ed è forse in questa scelta — quella di fermarsi a osservare l’inverno senza promettere primavera — che l’opera trova la sua vera voce.

Perchè Thor: per Asgard non è un fumetto qualsiasi?

Thor: Per Asgard non è un albo accessibile. Non lo era nel 2010, non lo è oggi. E non cerca mai di diventarlo. È un’opera che si muove ai margini della tradizione Marvel, rinunciando alla linearità, al ritmo e alla retorica eroica per abbracciare un tono cupo, statico, quasi sacrale. Un fumetto che chiede al lettore di rallentare, osservare, ascoltare.

Il valore della miniserie non sta tanto nella trama, quanto nella sua atmosfera sospesa e nel modo in cui riesce a spogliare Thor di ogni certezza. Qui il Dio del Tuono non salva il mondo, ma prova a comprenderlo. Non combatte un nemico, ma un tempo che si deforma. Ed è questa prospettiva, più esistenziale che epica, a renderla un unicum nella produzione Marvel.

Non tutto funziona alla perfezione. Alcune tavole risultano sovraccariche, certe scelte narrative sembrano indulgere nella lentezza più che costruirla. Ma è proprio in questa tensione tra forma e contenuto che il fumetto riesce a lasciare il segno. È un Thor diverso, più fragile, ma forse proprio per questo più vicino al lettore.

Chi cerca un racconto autonomo, fuori dalla continuity, troverà qui una voce unica, malinconica, spesso scomoda, ma profondamente coerente. E se alla fine resta un senso di irrisolto, non è un limite. È l’eco naturale di una storia che non vuole chiudersi, ma continuare a girare — come la ruota, come l’inverno, come ogni leggenda che si rispetti.