Il volo dell’attrice: Millennium Actress, il cinema e la memoria

Ognuno di noi ha in tasca la Biblioteca di Babele. Un’infrastruttura senza limiti, grazie alla quale possiamo risucchiare media storicamente e geograficamente lontanissimi con una facilità disarmante. Uno tsunami di conoscenze da incastrare in quella dimensione drammaticamente stretta che è la mente umana. Acquisire, segmentare, dimenticare, ricordare parzialmente, ricostruire: lo psicologo inglese Frederic Bartlett la definisce “Teoria del Decadimento della Traccia”. Una perdita non avviene in modo uniforme, lasciando degradare alcune tracce più velocemente di altre, portando a una dimenticanza frammentata; ogni volta che ricordiamo, ricostruiamo l'evento basandoci su scampoli di memoria, conoscenze preesistenti e contesto attuale, raggiungendo però ricordi distorti o parziali. Scontrarsi con pezzi di cultura fino a quel momento sconosciuti non fa che amalgamare ciò che pensavamo di conoscere con ciò che abbiamo appena visto. Parallelismi fra autori, opere e, nei casi peggiori, realizzazioni di quanto sia stato rubato ad un determinato canone.

É quello che accade leggendo Dune per la prima volta, dopo decenni di Guerre Stellari. É quello che accade giocando System Shock dopo ore passate davanti a Prey. É quello che accade dopo aver visto ogni fatica di Satoshi Kon. Che sia Perfect Blue (da poco restaurato e riproposto in sala), Paranoia Agent o Tokyo Godfathers, alla fine della proiezione è inevitabile rimanere con una strana sensazione nella mente, una complicata amarezza per un’acclamazione internazionale arrivata davvero troppo tardi. Specialmente se comparata con tutto ciò che il cinema occidentale ha preso in prestito da queste opere. Una riflessione impossibile da non tracciare dopo la visione di Millennium Actress. Secondo lungometraggio del cineasta giapponese, la pellicola viene distribuita originariamente nel settembre 2001, compiendo anche un brevissimo tour americano in appena sei sale. Una produzione interamente firmata Madhouse, casa fondata proprio da Kon in seguito alla chiusura di Rex Entertainment, e utilizzata come tela bianca dal piccolo team che aveva già lavorato a Perfect Blue (di cui potete ascoltare qui sotto la puntata di Cinevocale che gli abbiamo dedicato).

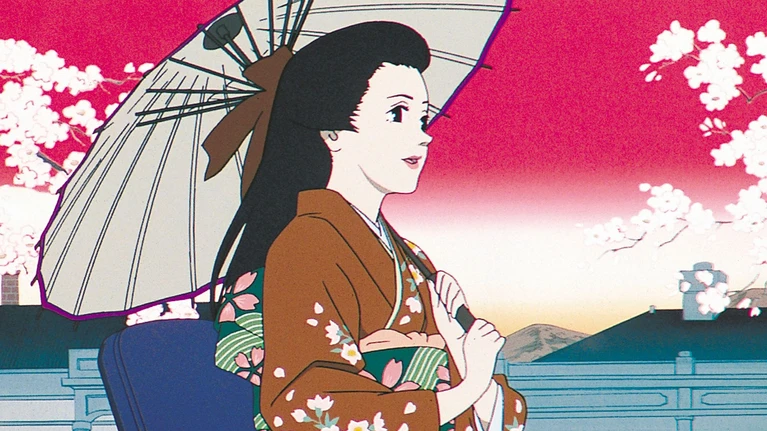

Una tanto agognata libertà di soggetto, stile e regia che riesce abilmente a confrontarsi con il budget più basso della storia dell’animazione nipponica, configurando allo stesso tempo un omaggio all’intera arte cinematografica e una toccante analisi sul valore dei ricordi. Al centro della scena troviamo Chiyoko Fujiwara, anziana star del grande schermo ormai ritirata a vita privata, e una troupe televisiva incaricata di raccontarne la vita in un documentario. Si fa attendere qualche minuto. Poi arriva, si siede sul divano e sorridente guarda in camera.

Ciò che segue sono ottanta minuti eterei, in cui racconto, ricordi e dimenticanze si mischiano, dividono e riamalgamano con un’organicità tipica della mente umana. Presente e passato si intersecano in un’affascinante mosaico: il Giappone che cambia, il freddo inverno del nazionalismo, le bombe che non lasciano scampo, mescolate agilmente con la finzione scenica. Quando non sono imprecisi, i ricordi sono viziati da un narratore non totalmente attendibile, corrotti da chi li racconta ma anche dal racconto stesso.

Si salta fra i vari set citando Godzilla e il Trono di Sangue di Kurosawa, aprendo dei varchi temporali fra i singoli episodi della vita dell’attrice, in cui lo stream of consciusness della cronaca impatta fragorosamente con l’idea proustiana della memoria frammentata. Kon può finalmente giocare a piacimento con la musica, assegnando finalmente la colonna sonora a Susumu Hirasawa, ma soprattutto con il montaggio non lineare degli eventi, semplificando il più possibile la trama, ma espandendola nell’estetica.

Ciò che ne risulta è una gioia per gli occhi, con tagli veloci, cambi di scena e una palette cromatica che ricrea l’atmosfera onirica delle vicende. Il set cinematografico è una porta girevole che ci prende per mano e ci accompagna sempre più lontani dalla realtà: l’incipit documentaristico lascia il posto prima al genere storico, poi al dramma amoroso caricaturale, al kaiju movie e infine alla pura fantascienza. La narrazione di Millennium Actress non è solo un viaggio personale, ma anche una riflessione sul ruolo dell'arte come strumenti di immortalità. Per certi versi, una lettera d’amore del regista all’intero medium, in grado di imprimere nell’eternità qualcosa che sarebbe andato inevitabilmente frantumato e poi perduto.

L'ossessione di Chiyoko per il pittore ribelle, che incontra solo brevemente ma diventa il filo conduttore della sua vita, si carica sulle spalle il messaggio più intimo della pellicola: la ricerca dapprima serena, poi smodata, e infine rassegnata, della chiusura di un ideale cerchio. Non riuscire ad abbandonare un’idea, sia essa confinata nell’idealizzazione di una singola persona oppure negli archetipi che assegniamo di volta in volta a chi conosciamo. La ricerca di Chiyoko non è solo la ricerca di un uomo, ma la ricerca del significato della propria esistenza attraverso il cinema, che diventa il suo mezzo per rivivere e reinterpretare la propria vita, riecheggiando con forza i lavori di Jorge Luis Borges. Un incessante inseguimento di un ideale sfuggente, una rappresentazione simbolica della condizione umana, sempre alla ricerca di qualcosa di più grande, di un significato ultimo che sembra sempre al di là della nostra portata.

Ma come si finisce a guardare Millenium Actress al cinema in una fresca serata di Maggio? Ultima proiezione in programma, il capolavoro di Satoshi Kon chiude la seconda stagione della proposta Visually Insane di Cinemazero. Una rassegna tanto onesta nelle intenzioni, quanto ispirata nella realizzazione, in grado di riportare in sala recenti capolavori visivi come The Lighthouse o capostipiti generazionali del calibro di La Montagna Sacra. Una scusa, nemmeno tanto velata, per mostrare sul grande schermo dei veri e propri mostri sacri che, molto spesso, nelle sale italiane non sono mai arrivati. Dietro alle spalle di questi giganti si nasconde Youngclub, gruppetto di ragazzi under-30 legati da quella genuina passione per l’audiovisivo che infetta la cultura circostante.

Anche in un piovoso venerdì sera la Sala Grande è piena di spettatori, proprio nel cuore della famosa ‘Pordenone in cui non c’è mai niente da fare’. Presentano il film con la splendida timidezza figlia dei vent’anni, raccontano un progetto di successo, accompagnato dalla nostalgia provocata dal fatto che sta giungendo al termine Cineforum? Forse, se proprio dobbiamo dargli una definizione. A metà fra iniziativa divulgativa e “progetto giovani”, ma senza bisogno di sloganismi politici da far cadere in un cassetto alle prossime elezioni. É il gruppo di amici con cui ti ritrovi a ridere dopo il film, quello che alla terza birra tira fuori dal cilindro un incredibile parallelismo fra One Piece e Waterworld. Quello che ha davvero visto tutto, ma non ha bisogno di citarlo ad ogni costo. Un flusso collettivo di ricordi lanciati con serenità sul tavolo e sostenuto da un entusiasmo senza apparente carenza di carburante. A dimostrazione che il cinema si fa anche nei bar di paese, lontano dai festival e dai luccichii di Venezia.