Death Stranding, l’apocalisse dentro l’apocalisse

Un'analisi profonda di Death Stranding: tra vita e morte, solitudine e connessione, esplorando il legame personale tra Hideo Kojima e la sua opera.

Kingo Kojima e Hideo Kojima si guardano negli occhi per moltissimo tempo. Sono sul punto di dirsi un’ultima, grande verità. Prima che sia troppo tardi e che Kingo se ne vada, una volta per tutte. Sono dentro a un’ambulanza, lanciata a piena velocità verso l'ospedale di Kawanishi, nella prefettura di Hyogo, a nord di Osaka. Kingo si è sentito male in casa ed è crollato a terra urlando. È stato Hideo a chiamare i soccorsi. E ora sono lì, padre e figlio, separati da chissà quale forza destinata a spezzare quel legame una volta per tutte e a lasciare nell’aria quel non detto che entrambi leggono negli occhi dell’altro. Kingo morirà poco dopo, senza più dire niente. Hideo Kojima ha tredici anni.

Il tema della vita e della morte in Death Stranding

Bisogna partire da qui per capire Death Stranding. Bisogna partire da quel non detto, da quell’occasione per mettere un punto che ai Kojima è stata negata. È necessario per comprendere i perché e i percome di Death Stranding, il suo parlare di vita e di morte, e soprattutto della possibilità che questi due mondi, che non dovrebbero mai incontrarsi, finiscano l’uno nell’altro. Per toccarsi, per parlarsi, per abbracciarsi.

Il mistero e l'ambiguità narrativa

Non è facile, e nemmeno auspicabile, smontare con razionalità ogni suggestiva tematica di Death Stranding. Non lo è perché, come tutte le grandi opere, questo videogioco nasce e vive all’interno del suo mistero, diventa affascinante grazie alle domande che pone e a cui non si preoccupa di rispondere esplicitamente. È forte di un animo sovversivo che non gli permette di chiarirsi mai fino in fondo. Ciò che sappiamo con sicurezza è che il velo che separa il nostro mondo dall’aldilà si è alzato e che ora materia e spirito si intersecano.

L'apocalisse secondo Death Stranding

È una situazione che abbiamo imparato a conoscere in decine di film e videogiochi. George Romero faceva pronunciare una frase storica a uno dei personaggi del suo Zombi (1978): Quando non ci sarà più posto all'inferno, i morti cammineranno sulla Terra. Ma i morti di Death Stranding sono differenti dagli zombi, non ne hanno nemmeno le aspirazioni consumistiche. Sono spettri eppure corporei, una forma a metà tra il liquido e il solido, tra il tangibile e l’impalpabile. Tra sacro e profano. E altrettanto misterioso è il loro volere: desiderano aggrapparsi alla vita per trascinarla a sé, forse è solo la voglia di cercare di afferrare quella scintilla che ci rende ancora umani e che ormai, a loro, è stata negata. Non esiste niente di simile nel mondo sommerso, al di là della Spiaggia. Dove nemmeno a noi, spettatori privilegiati al di là dello schermo, è concesso sbirciare.

Se quindi per alcuni versi quella di Death Stranding è un’apocalisse atipica, per altri è facile trovare dei contesti nei quali appare come una fine del mondo in piena regola. Un’apocalisse ecologica, sociale, biblica e, infine, anche spirituale. È la decostruzione dell’uomo attraverso la revoca dei suoi legami con gli altri, con il mondo e con se stesso. Nell’ultimo videogioco di Hideo Kojima convivono le ecoansie di un pianeta forse irrimediabilmente compromesso, il distacco sociale e politico, l’impoverimento morale.

Sam Porter Bridges: un eroe della working class

La prima, e più evidente, è la reazione di un mondo alle strette, funestato dalla mano degli umani, la cui natura è ormai ostile, decisa a riprendere il controllo sul territorio, a scacciare la piaga che per secoli l’ha sfruttata fino a strizzare ogni risorsa disponibile.

La seconda è la catastrofe politica dei muri al confine, delle incolmabili divergenze d’opinione, della polarizzazione estrema, del bianco e del nero. Del distanziamento sociale della pandemia, della paura di farsi toccare dagli altri. Una società iperconnessa ma profondamente sola, incapace di legarsi al prossimo. Il mondo è ormai abitato da corpi che sono bombe a orologeria, mentre i vivi si struggono di nostalgia e di ricordi, trasformati perlopiù in consumatori il cui unico contatto con l’esterno è un corriere. Infine c’è l’apocalisse spirituale, quella in cui il bastone è più usato della corda, dove non c’è spazio per il debole, costretto a una vita sottoterra, al riparo.

In questo scenario, l’eroe è anch’esso dedito a una missione sociale e spirituale prima che epica: consegnare, collegare, unire. Death Stranding è l’elegia del working class man, un uomo che svolge un lavoro umile ma necessario, fondamentale, sul quale si basa l’intera comunità di sopravvissuti. Sam Porter Bridges è un messo divino, è lui a portare la salvezza sotto forma di medicine, ma anche di informazioni. Il suo atto glorioso è alzarsi al mattino, caricarsi sulla schiena i suoi pacchi e poi attraversare mari, fiumi, montagne, terroristi, fantasmi in un’odissea che è, figurativamente ma non solo, un ritorno a casa, da costa a costa degli ex Stati Uniti per cercare di cucire uno strappo.

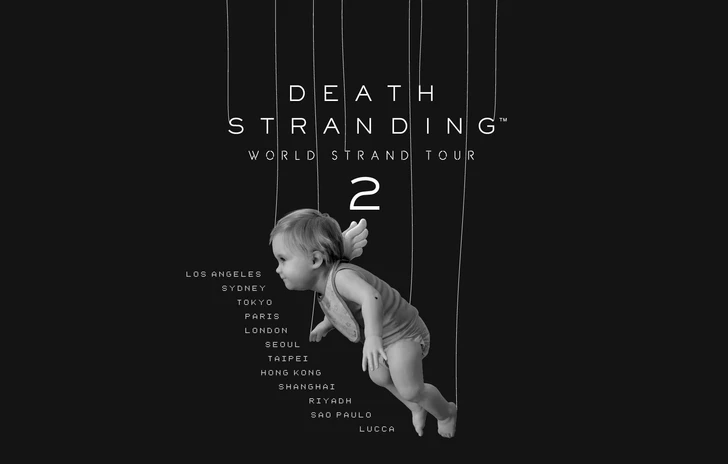

Il conflitto generazionale e il simbolo dei Bridge Babies

Infine, nel suo disfacimento morale, Death Stranding è uno scontro generazionale tra un manipolo di adulti che ha deciso di sopravvivere a qualunque prezzo e la generazione successiva, tenuta in stasi, tra due mondi. I Bridge Baby sono bambini che fanno da ponte, gli unici che possono vedere entrambi i mondi e salvare gli uomini dalle Creature Arenate, perché vi appartengono eppure sfuggono da ogni regola, da ogni definizione. Per gli esseri umani sono meri strumenti che gli consentono di vivere un po’ più a lungo, mentre attorno a loro il mondo muore eppure perdura, infinitamente longevo, anche quando non c’è più nessuno a cui tramandarlo. Crudele è il destino che è stato destinato a questi neonati, strappati dalle madri, privati del diritto di essere individui. Sono loro il simbolo di un’umanità allo sbando, incapace di riconoscere i propri sbagli, il proprio potenziale, il proprio futuro.

Conclusioni: il messaggio di Death Stranding

Ecco di cosa parla Death Stranding: di quel non detto, dentro quell’ambulanza, quasi cinquant’anni fa. Dell’incolmabile distanza che esiste tra due persone, anche se sono padre e figlio, anche se sono quasi la stessa cosa. Del rischio che corriamo quando scegliamo di non guardare alle distanze incolmabili che mettiamo tra noi e il mondo, tra noi e gli altri, tra chi siamo e chi vorremmo essere.

È un videogioco che ci racconta lo sforzo che dobbiamo fare per riempire quello spazio che ci disunisce, a ogni costo, prima che sia troppo tardi.